Herr Eichstädt, Sie sind von Haus aus Neurobiologe. Was fasziniert Sie an dem Thema – „alles hängt mit allem zusammen“, das Prinzip von Ursache und Wirkung oder die Grundlagen des Lernens und der Wahrnehmung?

Björn Eichstädt: Alles drei. Doch vor dem Lernen stehen die Grundlagen des Denkens. Das Hirn ist eine dreidimensionale Struktur, in der es darum geht, die Dinge miteinander zu verknüpfen. Wir können abendfüllend darüber diskutieren, ob ein umfallender Baum im Wald ein Geräusch macht, wenn niemand es hört. Steve Jobs hat einmal gesagt, „Creativity is just connecting things“. Entdeckt man Dinge, verknüpft man sie automatisch mit anderen, die man bereits kennt und die irgendwo in der neuronalen Struktur abgelegt sind. Darum ist auch der in der PR so gerne genutzte Begriff des Querdenkens eigentlich irreführend, denn das Verknüpfen von Dingen – und zwar nicht nur quer, sondern kreuz, hoch und runter – ist schließlich die Essenz des Denkens.

Inwiefern hilft Ihnen das Wissen um die kognitiven Vorgänge im Hirn in der Beraterarbeit, macht es Sie zum Menschenflüsterer?

(lacht) Das Wissen hat sicher mein Denken geprägt, aber es ist implizit. Ich baue es beim Kunden nicht bewusst ein.

Sie sind Japan-Fan und lernen die Sprache. Ein schwieriges Unterfangen?

Absolut. Es gibt die These, nach der man wirklich Virtuose in etwas wird, in das man 10.000 Stunden der Übung investiert. Ganz egal, was es ist. Darum üben in Asien schon Dreijährige täglich stundenlang am Klavier und gewinnen mit zehn Preise. Wenn ich also täglich eine Stunde Japanisch lerne, beherrsche ich die Sprache passabel in 30 Jahren. Es ist also noch ein langer Weg.

Dabei bräuchten Sie gar keine Sprache zu lernen, denn Sie behaupten, dass eine universelle Entsprachlichung stattfindet. Was meinen Sie damit?

Im Kern, dass Bilder künftig Worte zunehmend beim Erzählen von Geschichten ersetzen. Die Kommunikation auf der Welt hat sich in den vergangenen 20 Jahren extrem gewandelt: Damals kommunizierte man vornehmlich im lokalen, regionalen Umfeld: Man sprach face to face oder telefonierte miteinander, ab und zu schrieb man Briefe, auch mal ins Ausland. Dann folgten bahnbrechende Entwicklungen innerhalb weniger Jahre: Die E-Mails ermöglichten seit den 90ern den Austausch in Beinahe-Echtzeit, über das Web begann man zu chatten…

Und wie kamen die Bilder ins Spiel?

Mit den Emoticons, mit deren Hilfe wir aus Buchstaben Gesichter schufen, die unserem gegenüber das Einordnen der geschriebenen Worte auch über kulturelle Unterschiede hinaus erleichtern sollten. Erst vor kurzem hat PETA ihre Kampagne „Beyond Words“ nur mit Hilfe von Emoticons gestaltet: Sie erzählt eine hochemotionale Geschichte in wenigen Sekunden, die sprachunabhängig funktioniert.

War danach der Übergang zum Bewegtbild nur noch eine logische Konsequenz?

Bilder und Fotos aller Art laufen heute generell in Social Media am besten, gefolgt von Videos, die ja narrative Hybride sind aus Text und Bildinformationen – ähnlich wie die Oper, die ein Bastard aus Theater und Konzert ist. Mit Youtube kamen Mitte der 2000er erste Bewegtbilder. Und auch wenn Twitter zunächst auf Texte setzte, erreichen dort inzwischen Bilder viel mehr Aufmerksamkeit. Heute sind wir mit der ganzen Welt verbunden und mit Menschen, die wir nie in echt sehen werden. Mit dem iPhone kam der Switch zur mobilen Fotografie, heute ist Instagram mein präferierter Social Media-Kanal. Denn da ist die Sprache egal. Die Follower kommentieren Bilder in ihrer Muttersprache, ganz egal, ob der Urheber das verstehen kann. Wer echte babylonische Sprachvereinigung sehen will, der sollte bei Instagram suchen.

Wie wirkt sich der Trend zum Bild auf globale Marken aus?

Grundsätzlich funktionieren visuell aufgestellte Marken international besser – ist zumindest mein Eindruck. Nike vollzog schon in den vergangenen Jahren einen starken Wandel, indem die Marke vermehrt das Logo statt den ausgeschriebenen Namen nutzte, von dem man immer noch nicht weiß, ob er „Naik“ oder Naikieh“ ausgesprochen wird – obwohl das Unternehmen das vor kurzem offiziell verkündet hat, streiten sich die Experten weiter. Ebenso setzt Coca-Cola vermehrt die Welle aus dem Logo in Verbindung mit der roten Markenfarbe ein, in vielen Ländern ist der Schriftzug selbst teils in fremden Zeichen widergegeben. Und es gibt Länder, in denen statt des Namens Apple die lokale Übersetzung für das Wort Apfel verwendet wird, wenn man über Macbooks oder iPads redet

Die Unternehmen begeben sich auf die Symbolebene. Trotzdem verschwindet die Sprachebene nicht ganz, es kommt vielmehr durch die Vernetzung von Bild und Name eine neue, global übergreifende dazu.

Das funktioniert also vor allem bei Logos?

Nein. Es funktioniert bei der Vermittlung der Story eines Unternehmens an visuellen Kontaktpunkten. Idealerweise erzählt die visuelle Ebene des Logos bereits die Unternehmens-Story, vermittelt die narrative Identität. Bleiben wir beim Apple-Beispiel: Das erste Logo sah aus wie ein Kupferstich und zeigt Newton, der unter einem Apfelbaum sitzt. Es geht die Sage, dass ihm der Apfel auf den Kopf fiel und so den Forscher zur Theorie der Erdanziehung inspirierte. Doch auch biblisch ist der Apfel als Symbol für Erkenntnis aufgeladen. Heute ist das Logo drastisch reduziert auf den – inzwischen angebissenen – Apfel und funktioniert auch ohne jeden Kontext als Symbol für „Idee“. Der Kerngedanke „Think different“ passt perfekt dazu. Apple ist das Unternehmen der Ideen. Ein anderes Beispiel: Unser Agenturkunde ZEISS mit dem Claim „we make it visible“. Deren Vision ist eben nicht „wir stellen Fotoobjektive oder Messtechnik her“. Entsprechend werden im Rahmen der Social-Media-Aktivitäten vor allem Fotos der User kuratiert.

Das erste Apple-Logo (c) Apple

Wie führen Bilder im Netz die Kunden?

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle in der Customer Journey: Visuell wird die Aufmerksamkeit für eine Marke global an so vielen touch points wie möglich erregt. Je komplexer das Produkt, desto lokaler ist jedoch am Ende der Kaufprozess ausgelegt. Spätestens dort wird die Sprache wieder wichtig. Die Entwicklung ist also: Global-visuell und dann lokal-sprachlich.

Brauchen Unternehmen dann künftig vor allem archetypische Bilder für ihre Botschaften?

Das hilft jedenfalls. Storytelling ist dabei das Zauberwort. Das Unternehmen selbst ist der Held, der eine Identität, und daraus abgeleitet eine Mission hat. Diese trifft auf den Zuschauer, der selbst durch diese Mission zum Nutzerhelden wird. Je mehr ich auf universelle Bilder und Symbole setzen kann, desto mehr hilft das die visuelle Ebene zu stärken.

Aber Medien als PR-Zielgruppe können schlecht ohne Worte funktionieren.

Während der Fußball-WM 2014 machte die „Bild“ mit einem großen Foto vom Spiel im Halbfinale gegen Brasilien auf, darunter die Zeile „Ohne Worte!“. Mir scheint, Journalisten haben Angst vor der Abwesenheit von Text. Konsequent wäre es gewesen, die Überschrift einfach weg zu lassen. Ebenso sinnlos wäre eine Unterzeile à la „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – ja, aber warum schreibe ich dann sieben Worte drunter? Kaum ein PR-Bild kommt heute ohne Bildunterschrift daher – dabei haben gute sie meist gar nicht nötig. BUs engen die Interpretationsbreite ein. Aber sie werden gedruckt von Medienmachern, die sich ohne Worte oft unwohl fühlen.

Haben Sie ein Beispiel für gelungene Bildsprache in der PR?

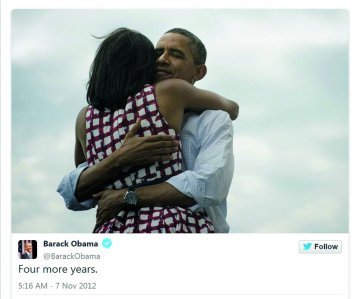

Erinnern Sie sich an das Foto, das nach Barack Obamas Wiederwahl um die Welt ging? Darin sieht man viele Geschichten: Der mächtigste Mann der Welt schließt im Angesicht des Triumpfs die Augen. Wir sehen Michelle in den Armen ihres Mannes von hinten. Das Gesicht sehen wir nicht, aber ihr Kleid in den Farben der US-Flagge. Der Präsident umarmt also quasi ein ganzes Land. Auf dem Bild ist der Himmel stark bewölkt. Das steht für schwere Zeiten, die das Land und sein Präsident jedoch gemeinsam durchstehen werden. Zusammen mit der simplen Twitter-Botschaft „4 more years“ funktioniert das Foto wie ein guter Film und beinhaltet mehrere Handlungsebenen.

„four more years“ (c) Screenshot: Barack Obama/Twitter

Können auch einzelne Worte ganze Geschichten beinhalten?

Klar. In ihrer Geschichte: Ich komme auf mein Hobby Japanischlernen zurück. Das heutige Japanisch besteht aus gleich drei Schriftsystemen: zwei Silben- und einem Bildsystem. Letzteres ist abgeleitet aus jahrtausendealten chinesischen Zeichen und abstrahiert Bildinhalte. Jedes Wort hat mehrere Ebenen. So besteht zum Beispiel das Wort „Densha“ für „Zug“ aus den Elementen „Elektrizität“ und „Wagen“. Die Etymologie ist im Japanischen stets sichtbar. Jedes Wort trägt eine Story in sich – nämlich die der eigenen Entstehung.

Gibt es keinen Weg zurück zum Wort?

Skype führt erste Tests mit einem Instant-Übersetzungs-Tool durch, mit dem wir in unserer Muttersprache in den Bildschirm sprechen und am anderen Ende der Welt erhält der Gesprächspartner in Echtzeit die Translation in seiner eigenen Sprache. So eine direkte Übertragung von einer Sprache in die andere ohne den Umweg des Sprachelernens oder des teuren Übersetzungsservices, das könnte wohl wieder einen Gegentrend auslösen.

Also schließt sich am Ende der Kreis.

Ja. Ich mag den Gedanken von Nietzsche, nach dem das Wort nur ein Zeichen für den Gedanken ist.

Zur Person

Björn Eichstädt (c) Kathrin Aue

Björn Eichstädt ist Managing Partner der Agentur Storymaker mit Büros in Tübingen und München und einer Schwesteragentur in Beijing. Der Neurobiologe schrieb seine Diplomarbeit über die visuelle Wahrnehmung des Menschen, war Autor für das „Schwäbische Tagblatt“ und füllt täglich seinen Instagram-Account mit Bildern aus seinem Geschäfts- und Privatleben.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe PR und Sprache. Das Heft können Sie hier bestellen.