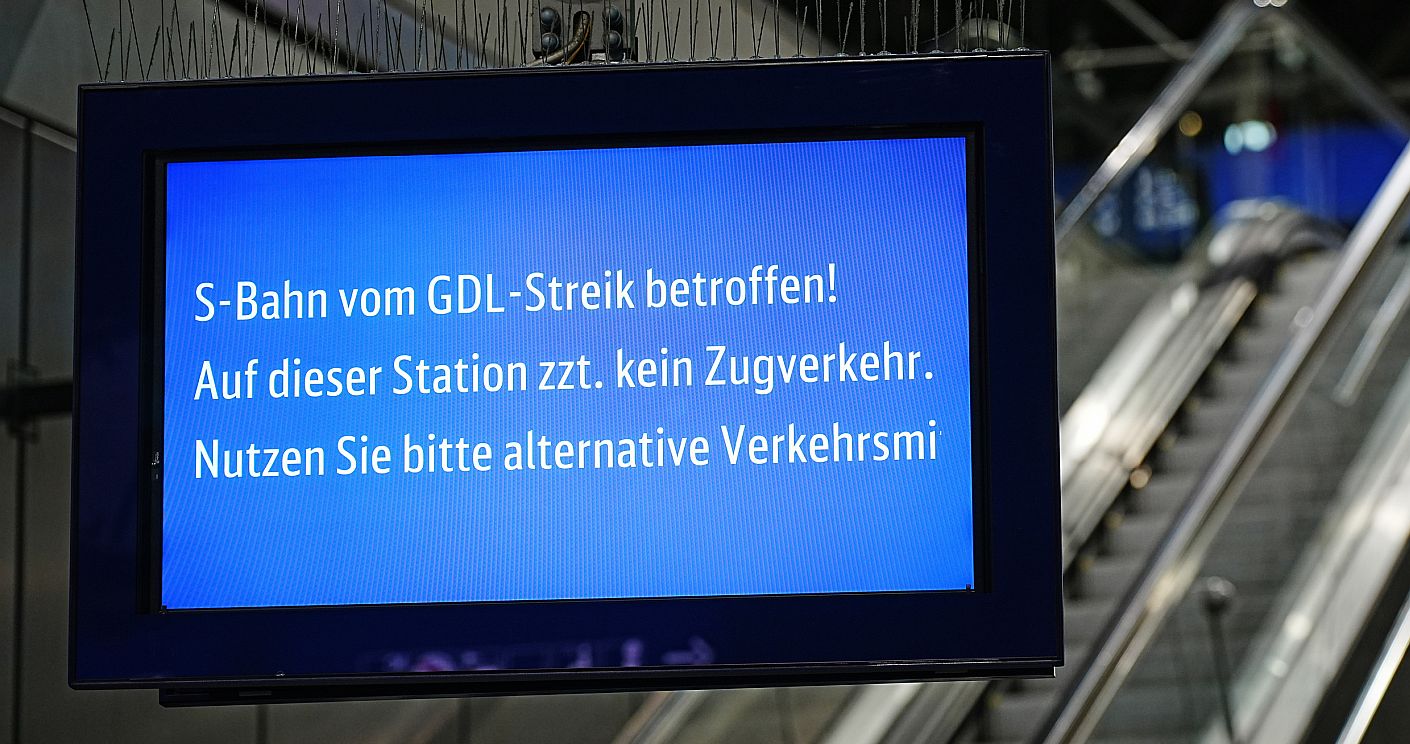

Im Vorfeld zu diesem Kolumnen-Beitrag habe ich einmal nachgeschaut, wie oft die Kommunikation von Deutscher Bahn und Lokführer-Gewerkschaft GDL schon Thema bei KOM.de war. Das überraschende Ergebnis: noch gar nicht. Das ist erstaunlich, wo doch der Lokführer seit Jahrzehnten scheinbar liebstes Kind – das Streiken nämlich – vor allem mit einem semantischen Säbelrasseln und ausgeprägten kämpferischen Wortbeiträgen einhergeht. Da findet zumindest in meiner Wahrnehmung (als Externer und Betroffener) wesentlich mehr Krakele auf dem medialen Kommunikationswege statt als offenbar wirklich sinnstiftende Diskussion am Verhandlungstisch.

Das fing schon damit an, dass Deutschlands Chef-Lokführer Claus Weselsky im vergangenen Jahr – noch bevor es überhaupt zu mehreren ernsthaften Gesprächen in der aktuellen Tarifrunde kam – bereits von Warnstreiks sprach. Schon bald war dann von „härter“ und „länger“ die Rede. Vorsichtshalber sozusagen. Nur um schon mal klar zu machen, wo es lang geht und wer hier die Reiseroute bestimmt. Nämlich er.

„Ich, ich, ich“, sagt der Chef-Lokführer

Das fand nach einer kurzen weihnachtlich-friedlich-besinnlichen Waffenruhe im Januar (ich mag keine Kriegsrhetorik, aber – siehe folgend – das scheint zur Sprache der GDL geworden zu sein) seine Fortsetzung in einem bemerkenswerten Interview von Weselsky mit der Stuttgarter Zeitungsgruppe. Darin formuliert der Gewerkschaftsvorsitzende seine Vorstellungen von Tarifverhandlungen unter anderem wie folgt: „Ich lasse mir nicht mehr viel Zeit in diesem Konflikt“, „Die Frage, ob ich einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter kriege, gebe ich in keine Schlichterhand“ und so weiter. Ziemlich viel „ich“ für jemanden, der in einem in anderen Branchen gängigen Einigungsprozess die Interessen einer Berufsgruppe vertreten soll.

Diese auf den ersten Blick etwas egozentrische Art von Kommunikation spiegelt seit Jahren einen Dauerkonflikt zwischen Lokführern und Bahn wider. Denn Weselsky ist nicht der Erste, der aus eigenen Interessen „ein ganzes Land in Geiselhaft“ nimmt, wie es die „taz“ formuliert, die über Weselskys Methode im Übrigen weiter schreibt: „Seine Lohnforderungen sind nur in seiner Fantasie durchsetzbar, nicht in der echten Welt.“

GDL-Vokabular: „Die Bahn in die Knie zwingen“

Doch Weselsky färbt ab, andere Gewerkschaftler bringen sich mit ähnlicher Rhetorik in Position, um ihn vielleicht eines Tages an der Spitze der GDL zu beerben. Dazu gehört offenbar, das Radikal-Vokabular zu üben und zu beherrschen. Der Vorsitzende der GDL in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, dass er das kann. Bei einer Streik-Veranstaltung in Dortmund sagte er Medienberichten zufolge: „Wir werden die Bahn in die Knie zwingen“. Einmal abgesehen davon, dass die Bahn das mit den Knien schon ganz gut alleine schafft (technische Störung am Zug, Störung an der Strecke, Störung an einer Weiche, Störung an einem Signal, nur ein Zugteil, anderes Fahrzeug, gar kein Zugteil …): Ist das wirklich das Ziel von Tarifverhandlungen? Die gegenüberliegende Seite in die Knie zwingen? Ich kann mir nicht helfen, in meinen Augen und Ohren geht Verhandeln (auch kommunikativ) anders. Übrigens nicht nur bei Bahn und Lokführern, sondern auch in der Politik, wo Weselskys Parteifreund Friedrich Merz für sein „populistisches Draufhauen“ (Zitat Daniel Günther) aus den eigenen Reihen kritisiert wird.

In diesem Zusammenhang auch ganz interessant: Der NRW-Vorsitzende der GDL wird mit den Worten zitiert: „Wir sind überlastet. Wir gehen auf dem Zahnfleisch“ – ist aber selbst laut WDR für die Gewerkschaftsarbeit von seinem Job freigestellt. Auch Claus Weselsky, der als Gewerkschaftsfunktionär laut „Focus“ und „Süddeutscher Zeitung“ nach der höchsten Besoldungsgruppe A16 bezahlt wird und damit zwischen 80.000 und 100.000 Euro im Jahr erhält, ist für den Gewerkschafts-Job von seiner eigentlichen Arbeit freigestellt.

„Streiksucht der Lokführer“

Seine Ich-Botschaften und seine bockige Art haben etwas von einem Kind im Sandkasten, das sein eigenes Schippchen haben will. Koste es, was und wen es wolle. In den Medien überwiegt daher kaum verwunderlich der kritische Unterton, der in Tarifverhandlungen nach Art der GDL zunehmend eine Selbstbedienungsmentalität zu identifizieren scheint. Die „Wirtschaftswoche“ spricht von der „Streiksucht der Lokführer“. Und die Rufe nach einer Änderung des Streikrechts in Richtung Normalität werden nicht mehr nur bei den unternehmensnahen Parteien und Medien lauter.

Nicht zu Unrecht, denn nicht nur das Handeln der GDL, sondern vor allem auch deren Rhetorik und Kommunikation belasten zunehmend alle anderen gesellschaftlichen Player. Nach dem Motto: Okay, die Tarifgespräche nehmen wir wieder auf, warnen aber gleich schon mal davor, dass wir – Zitat – „wieder streiken – und dann vielleicht noch länger“. Da kann man schon mal den Willen entwickeln, das Land vor einem gewerkschaftlichen Wahnwitz zu schützen.

Elisa Hoven, Jura-Professorin an der Universität Leipzig und Richterin am sächsischen Verfassungsgerichtshof, sagt zum deutschen Strafrecht: „Wenn Recht und Rechtsempfinden zu sehr auseinandergehen, schwindet das Vertrauen in Justiz und Rechtsstaat.“ Das wird auf das Streikrecht ebenso zutreffen, und da gehen Recht (wenn man den Arbeitsgerichten glauben darf) und Rechtsempfinden für mich mittlerweile ganz weit auseinander. Radikal scheinen Weg und Ziel geworden zu sein. Es wird Zeit, dass sich die Einstellungen bei den Beteiligten ändern. Und die Kommunikation auch.