Strippenzieher, Manipulator, Lügner – Kommunikatoren müssen sich viel anhören. Ein PRler als Moralist? Das verursacht bei den meisten Stirnrunzeln. Die Deutsche Public Relations Gesellschaft (DPRG) lieferte 2003 folgende Bilanz: Lediglich 17 Prozent der Bevölkerung haben Vertrauen in Kommunikatoren, in Bezug auf Journalisten sind es vernichtende drei Prozent. Jeder zweite unter ihnen schätzt die Bereitschaft unter PRlern, sogenannte ethische Kompromisse einzugehen, als hoch ein. Das ist ein Resultat der Analyse „Lüge, Wahrheit, Sabotage“ von Aserto. Sie fasste 2011 die wichtigsten Ergebnisse relevanter Studien zum PRler-Image zusammen. Die Eigenschaften, die den befragten Journalisten einfallen, wenn sie an PRler denken, sind wenig schmeichelhaft: Sie gelten zwar einerseits als fleißig und intelligent, werden aber auch als abhängig, aufdringlich und unkritisch charakterisiert.

Dabei sind die eigenen Ansprüche an die Profession hoch, wie ein Blick in die Selbstverpflichtungen zeigt. Doch halten die Kommunikatoren ihre eigenen Werte ein? Die diesjährige Studie „Profession Pressesprecher“ hat sie um ihre Selbsteinschätzung gebeten. Die wichtigste Eigenschaft für die PRler: die Loyalität gegenüber ihrem Arbeitgeber. Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit fallen auf die hinteren Plätze.

Loyalität gegenüber dem Unternehmen und Wahrhaftigkeit gegenüber der Öffentlichkeit, das sind zwei Tugenden, die den Berufsstand mitunter in den Spagat zwischen zwei Welten zwingen. Es liegt also an der Haltung jedes einzelnen – daran, wie er mit dieser Spannung umgeht –, ob sich das Image der Branche wandelt.

Beurteilen und Verorten

Mit der Haltung ist es wie mit der Kommunikation. Man kann sie nicht leugnen, sie ist da, weil wir existieren und wahrgenommen werden. Durch diese Wahrnehmung – durch Kollegen, Kunden, Journalisten – fällen wir Urteile, bilden eine Meinung, über andere und über uns, Selbst- und Fremdbild entstehen. Auf welcher Grundlage wir entscheiden und handeln, bestimmt unsere innere Haltung. Sie gründet auf unseren Erfahrungen, auf Erziehung und Erleben, und wird durch unser Wertesystem strukturiert. Es ist etwas, das ordnet – und begrenzt. Wir leiten aus ihm Verhaltensregeln ab; wir verorten uns daran: Wir können gegen Regeln rebellieren, sie befolgen, sie hinterfragen, eigene aufstellen. Schließlich ist in manchen Dingen ungeklärt: Wer entscheidet über gut oder böse, moralisch oder unmoralisch?

Heutzutage werde alles nach moralischen Gesichtspunkten bewertet, ganz gleich, ob wir die Hintergründe kennen, sagt der Wirtschaftsjournalist Günter Ogger. Er ist Autor von „Die Diktatur der Moral“ und mahnt, Moral sei ein schwankendes Gebilde, das sich durch unzählige Verhaltenseindrücke wandele. Wir nehmen sie hingegen oft als ureigenes, statisches Wertesystem wahr. Sind wir zu sehr davon überzeugt, neigen wir zur Verabsolutierung.

Haltung, ein Palimpsest

Diese Gedanken lassen sich auch auf unsere innere Haltung übertragen. Im Wortsinn impliziert sie eigentlich: einen Zustand des Verweilens. Er ergibt sich aus der Wechselwirkung zwischen dem Bezug zu uns selbst und zu anderen. Doch diese Bezüge wechseln, unsere Gefühlswelt ist wankelmütig, unsere Meinung über uns selbst und andere von Stimmungen getragen. Eine starke innere Haltung ist also eigentlich flexibel und stabilisierend zugleich. Sie ist unser eigenes Prinzip, das sich durch die Dynamik des Lebens permanent aktualisiert; aktualisieren sollte, denn tut es dies nicht, kann sich Haltung auch in Starrköpfigkeit wandeln, und tatsächlich Stillstand provozieren oder uns quälen. Schwingt unsere Haltung hingegen ungeprüft zwischen den unzähligen Standpunkten unserer Umwelt, büßen wir unsere Stabilität ein, werden wankelmütig, undeutlich – wir verlieren unsere Konturen, unsere Identität.

Wolf Lotter schrieb bereits 2009 in seinem „Brandeins“-Essay zum Schwerpunkt Identifikation, wir seien inmitten einer Identitätsinflation. Unsere Grund- und Existenzbedürfnisse seien erfüllt, schreibt er mit Blick auf Abraham Maslows Bedürfnispyramide. Nun stellten sich Fragen: Wie lassen sich nachdem psychologische, Sicherheits- und soziale Bedürfnisse erfüllt wurden, den nächsten nachkommen – Anerkennung und Wertschätzung, und schließlich: Selbstverwirklichung? Ein paradoxer Weg sei die Anpassung. Wir wollen einerseits unterscheidbar sein, eine eigene Identität haben, andererseits streben wir nach Anerkennung – vom Chef, den Kollegen, dem Partner, den Eltern. Dazu werden wir schnell einmal zu Opportunisten.

Diesen Trend beobachtet Wolf Lotter auch bei unternehmerischen Identitäten, den Marken. Sie begannen sich bereits in den Sechziger Jahren auf die kleinteiligen Wünsche der Zielgruppen auszurichten. Seine Diagnose 2009: Diversifikation ist zur Dissoziation mutiert. Eine dissoziierte Persönlichkeit besteht aus einzelnen Persönlichkeitssplittern, sie hat keine ganzheitliche Identität – oder bei Unternehmen: keinen starken Markenkern mehr. Wolf Lotter schreibt: „Die Diversifikationswelle führte nicht etwa zu einer Ökonomie der Vielfalt – stattdessen begann die große Zeit des ‚me too‘. Jeder will jetzt alles machen.“ Die Marken werden gedehnt, die Konturen verwischt. Doch wahrhafte Haltung braucht Identität, sie entspringt einer starken Persönlichkeit. Sie ermöglicht es, Entscheidungen mit ruhiger Entschlossenheit zu treffen. Eine Entschlossenheit, die sich nicht von der Macht der Gruppe beeinträchtigen lässt.

Der Druck der digitalen Öffentlichkeit

Was vor sechs Jahren galt, ist heute aktueller denn je. Götz Hamann schreibt auf Zeit Online, dass das Wissen und die Klugheit der vielen, die sich auf den digitalen Plattformen versammeln, eine neue Kontrollinstanz bilden, eine fünfte Gewalt. Er meint die digitale Öffentlichkeit, die unzähligen User, die sich in den sozialen Netzwerken und in Kommentaren in den Diskurs einbringen, ihn prägen – und Unternehmen zu mehr Transparenz und Verantwortung zwingen.

Digitalisierung, Überall-Internet, Streaming, Parallelnutzung, Demokratisierung des Netzes: all diese Umwälzungen und der Strukturwandel haben die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, Stakeholdern und Unternehmen aufgeweicht. Sie bringen uns ins Wanken, denn mittlerweile wird alles kommentiert, gemocht, verachtet. „Ich fühl mich outgeburnt ausgeliked“, klagt der Slampoet Nils Straatmann in seiner Ode an das Leben jenseits des Netzes. Unternehmen nehmen diese Herausforderung zunehmend an, werden für ihre Stakeholder im Social Web erreichbar, öffnen die Tür ins Innere des Unternehmens: Die Deutsche Bahn hat eine 24/7-Hotline für Journalisten eingerichtet, die Berliner Verkehrsbetriebe und die Telekom bearbeiten Beschwerden über Twitter, Daimler spricht mit potenziellen Bewerbern über WhatsApp.

Eine Mode wird Pflichtthema

Eine wichtige Aufgabe der Unternehmenskommunikation ist außerdem, die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung wirkungsvoll zu kommunizieren. Unternehmen reagieren damit auf angelsächsische Vorbilder, die Arbeit von NGOs und den wachsenden Anspruch der Konsumenten und verankern ihre soziale Verantwortung zunehmend strategisch. Compliance sei das neue Grün, sagt Alexander Güttler. Er ist der Vorsitzende des DRPR-Beschwerdeausschusses Unternehmen und Markt. Von 2016 an wird es europaweit eine Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit geben. Doch jegliche Compliance-Management-Systeme nutzen nichts, wenn die Unternehmenskultur nicht stimmt. Wirtschaftsjournalist Günter Ogger mahnt, dass CSR-Kampagnen nicht ausreichten: Statt Imagepflege durch solche Projekte, plädiert er dafür, solide und gesetzestreu zu wirtschaften und rät den Unternehmen, dabei im Hintergrund zu bleiben. Sie sollten ihm zufolge eher in die Produkte und Mitarbeiter investieren. Das erinnert an Lothar Rolkes Studie „Exzellenz in der Unternehmenskommunikation“. Exzellenz ist laut Rolke keine einzelne Handlung, sondern eine strukturell verankerte Haltung: „Sie drückt sich personell in der Haltung des Managements aus und vermittelt sich strukturell durch die Organisationsprozesse und die Kultur des Unternehmens.“

Was das korrekte Verhalten von Kommunikatoren anbelangt, würde sich Alexander Güttler wünschen, dass der Deutsche Kommunikationskodex eine Anlage in den Arbeitsverträgen der PRler werde. Nur 13 Prozent der Kommunikatoren kennen dessen Inhalte gut. Im Verhältnis zu den internationalen Selbstverpflichtungen Code D’Athènes (sieben Prozent) und zum Code de Lisbonne (acht Prozent), ist das eine gute Bilanz, dennoch ist es zu wenig. Denn die ethischen Herausforderungen steigen: 60 Prozent sahen sich im vergangenen Jahr mit Konfliktfällen konfrontiert.

Dem eigenen Prinzip folgen

Wie die Kommunikatoren in solchen Fällen reagieren, prägt die Kultur und die Reputation des Unternehmens. Und das ist die Kultur, die sie vermitteln sollen und wollen. 91 Prozent der Befragten in „Profession Pressesprecher“ gaben an, dass PR in erster Linie Vertrauen in die eigene Organisation herstellen solle. Damit man ihnen glaubt, muss ihnen vertraut werden. Um das Image ihrer Profession zu stärken, heißt es also, Haltung einzunehmen. Beispielsweise Mitarbeiter als Markenbotschafter einzusetzen, ohne ihnen von mehreren Abteilungen glattgebügelte Botschaften in den Mund zu legen, oder Interviews nicht bis zur Unkenntlichkeit zu glätten, und die Leser mit meinungsschwacher Austauschbarkeit zu langweilen.

Eine aktuelle Studie der GfK Marktforschung und der Agentur Commendo ergab: Internetnutzer wünschen sich, dass Unternehmen ihre Meinung zu wichtigen Themen äußern. Doch nur wenige trauen sich das. Nur rund 37 Prozent sind mit den gespielten Inhalten der Unternehmen zufrieden, sie wünschen sich neben Meinung auch mehr Sachinformationen, womöglich beziehen daher zwei Drittel ihr Wissen aus den klassischen, lediglich rund ein Drittel aus den sozialen Medien.

Haltung, Aufrichtigkeit entspringt dem Gedanken, den Rücken gerade zu machen, nicht einzuknicken bei Zwängen oder Kräften, die dem eigenen Prinzip widersprechen, nicht der Macht der Gruppe zu unterliegen oder aus Schutz gleichgültig zu werden. In kritischen Fällen sollte eines immer gelten: sich über die eigenen Ziele zu besinnen, sich klar auszudrücken – und sich selbst Halt zu geben, wenn es niemand anderes tut.

Sie wollen lieber hören statt lesen? Hier geht es zur Audio-Version des Essays.

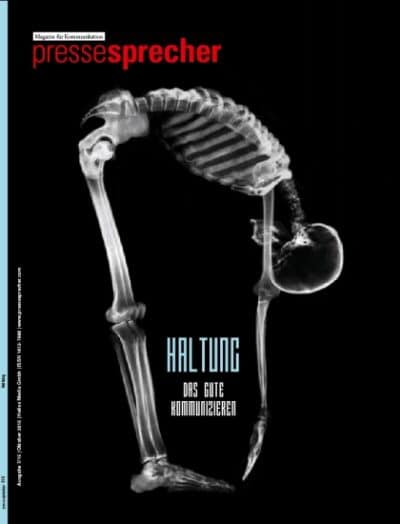

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Haltung – Das Gute kommunizieren. Das Heft können Sie hier bestellen.